Licht in die dunkle Kammer bringen

Auch bei der digitalen Fotografie dreht es sich wie bei der konventionellen um einige wichtige optische Größen, die über die Belichtung entscheiden: Brennweite, Blende und Belichtungszeit. Die Filmempfindlichkeit ist hier zwar nicht mehr wirklich vorhanden, wird aber simuliert. Wer sich von der konventionellen Fotografie her damit auskennt, kann sein Wissen weiterverwenden. Und wer gleich mit einer Digitalen einsteigt, dem hilft es ebenfalls, wenn er über diese Dinge Bescheid weiß.

Wenig Belichtung, absolute Schärfentiefe – Die Lochkamera

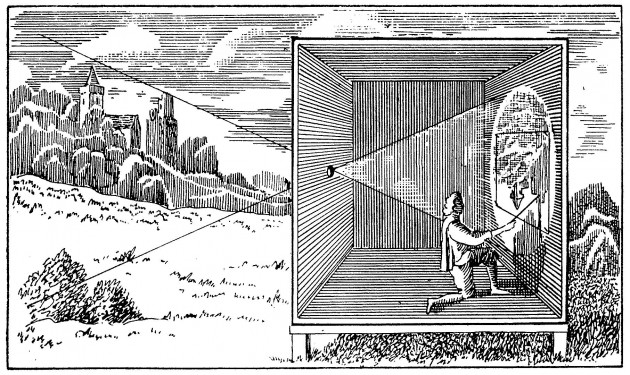

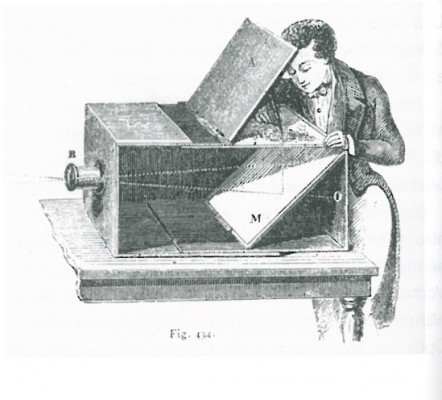

In einer begehbaren Camera Obscura sieht man auf der Rückwand ein auf dem Kopf stehendes Abbild der Szene vor dem Loch. Das ist nicht nur ein netter technischer Gag, sondern lässt sich auch nutzbringend anwenden. Man kann damit zum Beispiel die Sonne beobachten, ohne sich dabei die Augen zu schädigen. Oder das Bild der Szene vor der Kamera exakt abmalen wie das in der Abbildung zu sehen ist.

Wenn man auf der Rückseite der Camera Obscura eine Mattscheibe anbringt, kann man sie auch kleiner machen und das Bild von außen betrachten. Und natürlich auch wieder abmalen, dafür wurden solche Dinger früher auch verwendet. Und nachdem man lichtempfindliche Stoffe entdeckt hatte, konnte man sich sogar das händische Abmalen sparen. Der Schritt zur Fotografie war getan.

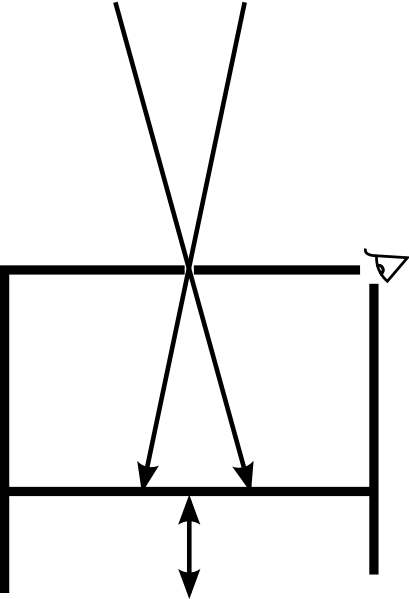

Bei der Lochkamera gehen die Strahlen theoretisch alle durch einen einzigen Punkt. Dort kreuzen sie sich und ergeben daher das auf dem Kopf stehende Bild. Selbst die modernste Digitalkamera, auch die im Handy, funktioniert nach dem Prinzip der Camera Obscura: Durch ein Loch mit einem unendlich kleinen Durchmesser fällt Licht auf die Rückwand einer dunklen Kammer.

Das theoretisch unendlich kleine Loch ist bei der Lochkamera in der Praxis ein möglichst kleines. Das gibt immer ein scharfes Bild, lässt aber nur sehr wenig Licht durch. Daher dauert die Belichtung eines Filmes lange. Das Objektiv einer „richtigen“ Kamera simuliert sozusagen das unendlich kleine Loch, lässt aber eine größere Menge Licht durch. Das funktioniert dann aber jeweils nur für bestimmte Entfernungen. Daher muss man an Fotoobjektiven die Entfernung einstellen. Das ist sozusagen der Preis für die schnellere Belichtung.

Die Brennweite eines Objektivs

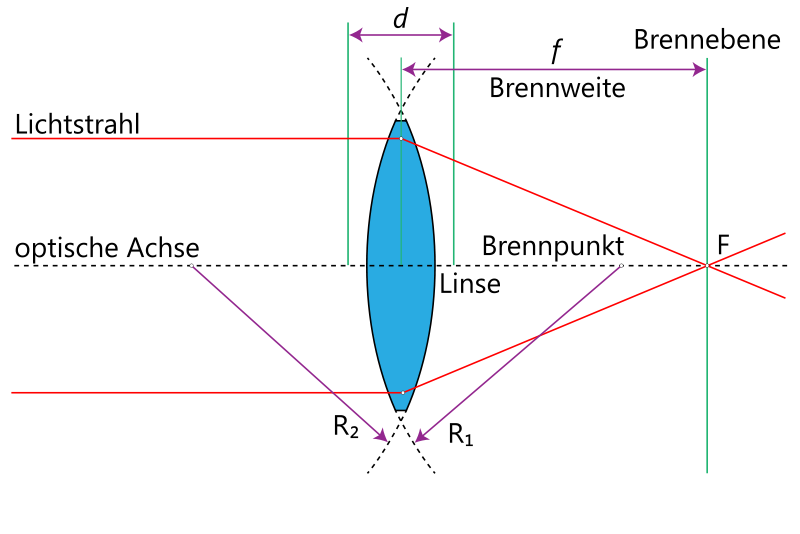

Wer schon einmal versucht hat, etwas mit einem Brennglas, also einer Lupe, anzuzünden, hat festgestellt, dass dies nur bei einer ganz bestimmten Entfernung zwischen dem Brennglas und dem anzuzündenden Objekt funktioniert. In einer ganz bestimmten Entfernung von der Linse treffen sich nämlich Lichtstrahlen, die parallel in die Linse einfallen, in einem einzigen Punkt. Dieser Punkt ist der Brennpunkt. Und seine Entfernung von der Linse heißt Brennweite. Weil ein Brennglas die Lichtstrahlen in einem Punkte sammelt, nennt man es Sammellinse. Der Sammeleffekt entsteht bei Linsen mit konvexer Oberfläche – wie man das von einer Lupe erkennt.

Seven Supreme/Lizenz: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

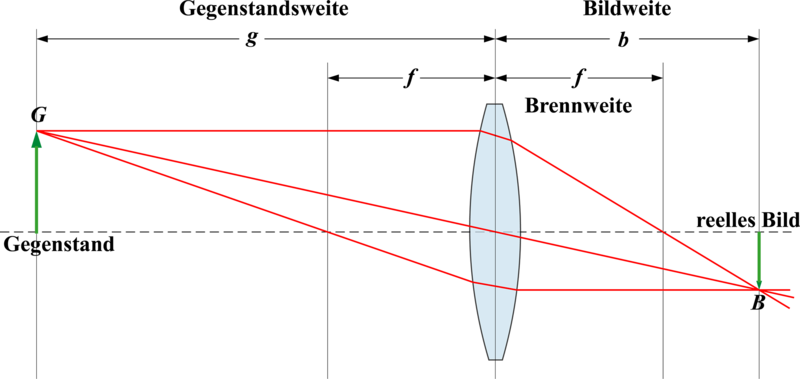

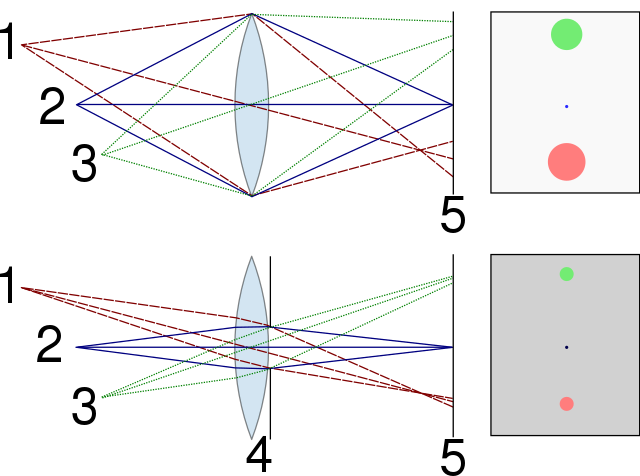

Die parallel einfallende Lichtstrahlen sind aber gar nicht so interessant. Bei der Fotografie will man ja, dass die Punkte des Motivs – in der Optik heißt das Gegenstand – jeweils wieder Punkte auf dem Bild ergeben. Glücklicherweise treffen sich jetzt aber auch alle Lichtstrahlen, die von einem Punkt des Gegenstands unter verschiedenen Winkeln in die Linse einfallen, auch wieder in einem Punkt. Und zwar liegt dieser Punkt wieder in einer bestimmten Entfernung hinter der Linse, die von der Brennweite abhängt. Die Ebene, in der dieser Punkt liegt, nennt man die Bildebene. Der Abstand der Bildebene von der Linse heißt Bildweite.

In der Abbildung kann man sehen, wie das Bild eines Gegenstandspunktes in der Bildebene entsteht. Dabei wird klar, dass bei einer bestimmten Bildweite nur Punkte scharf abgebildet werden, die sich in einer ganz bestimmten Entfernung vor der Linse befinden. Die Ebene, die sich in dieser Entfernung befindet heißt Schärfenebene. Sollen Punkte in einer anderen Entfernung scharf abgebildet werden, muss man die Bildweite verändern. Das ist der Grund, warum ein Fotoobjektiv beim Scharfziehen raus und rein fährt. Und genau das Gleiche macht auch unser Auge beim so genannten Akkomodieren.

Belichtung, Blende und Auflösung

Zum Glück muss nun ein Punkt des Gegenstandes nicht unbedingt haarscharf einen Punkt auf der Bildebene ergeben, damit das Bild scharf erscheint. Punkte, die vor oder hinter der Schärfeebene liegen, ergeben in der Bildebene kleine oder größere Kreise. Sozusagen also Streukreise.

In unserem Bild erscheinen nun alle Punkte scharf, deren Streukreis nicht größer ist als ein Pixel unseres Bildes. Mit dem Auge sehen wir einen Punkt scharf, wenn sein Streukreis nicht größer ist als eines unserer Sehzäpfchen. Bei einer Digitalkamera darf er nicht größer sein, als ein Pixel unseres Sensors. Und bei einem fotografischen Film nicht größer als eines der lichtempfindlichen Körnchen in der Filmemulsion.

Bei einer Lochkamera wird – theoretisch – alles von vorn bis hinten scharf. Das kommt daher: Durch das – theoretisch – unendlich kleine Loch kann von einem Punkt des Gegenstandes nur das Licht kommen, dass von diesem Punkt genau in die Richtung des Loches strahlt. Und das kann dann in der Bildebene nur einen einzigen Punkt ergeben, ganz egal, wie weit die Bildebene hinter dem Loch liegt.

Je kleiner das Loch ist, umso besser funktioniert das in der Praxis. Durch so ein kleines Loch kommt aber wie bereits erwähnt nur sehr wenig Licht. Ein Fotoobjektiv kann nun mehrere Lichtstrahlen, die von einem Gegenstandspunkt kommen, zu einem Bildpunkt zusammenfassen. Der Preis dafür ist wie gesagt, dass das nur in einer ganz bestimmten Entfernung, der Schärfeebene, 100-prozentig funktioniert. Und halbwegs – also so, dass der Streukreis eines Punktes nicht größer wird als ein Pixel – in einem bestimmten Bereich vor und hinter der Schärfeebene. Den Entfernungsbereich, in dem das funktioniert, nennt man die Schärfentiefe.

Bei einem punktförmigen Loch ist alles von vorn bis hinten scharf. Je mehr sich nun die wirksame Öffnung eines Fotoobjektivs dem Loch annähert, also je kleiner sie ist, umso größer ist die Schärfentiefe. Damit man das auch tatsächlich machen kann, gibt es an einem Fotoobjektiv die Blende. Macht man sie kleiner, nimmt die Schärfentiefe zu. Dafür bekommt man aber weniger Licht und muss länger belichten.l,m

Die magische Zwei bei der Belichtung

Beim Fotografieren mit der richtigen Belichtung dreht sich alles um die Zahl Zwei. Die Belichtungszeiten einer Kamera sind mit diesem Faktor gestuft: 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/250 s usw. Das sieht man auch auf den ersten Blick.

Das aber die Zwei auch in der Blende steckt, fällt deutlich weniger auf. Dazu muss man zunächst mal wissen, was die Blendenzahl eigentlich bedeutet. Sie bezeichnet das Verhältnis der Brennweite zum Durchmesser der wirksamen Öffnung am Objektiv. Das ist auf gut Deutsch die Größe des Lochs, durch das das Licht in die Kamera kommt. Man sagt Blende zwei oder Blende vier und schreibt f/2 bzw. f/4. Das kleine f steht für die Brennweite. Und die Zahl besagt, wie viel mal die Öffnung des Objektivs kleiner ist als die Brennweite. Wenn man beispielsweise bei einem Objektiv mit 50 mm Brennweite die Blende f/2 einstellt, ist der Durchmesser der wirksamen Öffnung des Objektivs 25 mm. Und bei f/4 wäre er 12,5 mm.

Nun sind die Blendenzahlen komischerweise aber folgendermaßen gestuft: 1,4 ; 2; 2,8 ; 4 ; 5,6 ; 8 ; 11 ; 16… Der Faktor zwischen zwei Stufen ist immer etwa 1,4, also rund die Wurzel aus Zwei. Das liegt daran, dass ja die Fläche eines Kreises mit dem Quadrat seines Durchmessers wächst. Machen wir nun den Durchmesser unserer wirksamen Öffnung Wurzel Zwei mal größer, wird ihre Fläche doppelt so groß. Von der Fläche hängt aber die Lichtmenge ab, die durch das Objektiv kann. Eine Blendenstufe aufmachen bewirkt also die doppelte Lichtmenge pro Zeit. Für die gleiche Belichtung reicht jetzt also die halbe Zeit, also zum Beispiel 1/250 Sekunde statt 1/125 s.

Auch die Filmempfindlichkeiten, die man bei vielen Digitalkameras simulieren kann, sind mit dem Faktor zwei gestuft: 100, 200, 400 usw. Das heißt also, dass man, wenn man zum Beispiel bei Blende f/5,6 und 1/125 s Belichtungszeit die Blende eine Stufe auf f/8 zumacht, die Belichtungszeit lassen kann, wenn man statt eines 100er Films einen 200er nimmt.

Gestaltungsmöglichkeiten mit Blende und Belichtungszeit

Mit den Einstellwerten bei der Belichtung kann man nun gestalten. Die Blende bestimmt ja zusammen mit der Brennweite die Schärfentiefe. Wenn man die Größe eines Pixels auf dem Sensor bzw. eines Körnchen in der Filmemulsion kennt, kann man das sogar ausrechnen. Aber das würde hier zu weit führen.

Grob geht es nämlich auch ohne Berechnung. So kann man zum Beispiel bei einer Landschaftsaufnahme eine kleine Blende nehmen, damit das Bild von möglichst nahe vor der Kamera bis unendlich scharf wird. Umgekehrt kann man die Blende möglichst weit aufreißen, wenn etwa bei einem Porträt nur das Gesicht scharf haben möchte, der Vorder – und Hintergrund aber möglichst verschwimmen sollen.

Eine große Blende bedeutet nun aber auch eine kürzere Belichtungszeit. Dass man möglichst kleine Belichtungszeiten einstellen kann, ist also nicht nur dann hilfreich, wenn man bewegte Objekte fotografiert, sondern auch wenn man aus gestalterischen Gründen mit einer großen Blende arbeiten möchte.

Die Schärfentiefe ist nun aber wie gesagt auch von der Brennweite abhängig. Kurze Brennweiten ergeben größere Schärfentiefen als längere. Einfache Autofokuskameras haben in der Regel fest eingebaute Objektive mit einer ziemlich kurzen Brennweite. Vermutlich auch deswegen, weil sich dadurch der Autofokus leichter tut.

Belichtung und Filmempfindlichkeit

Wenn selbst die kürzeste Belichtungszeit bei den gegebenen Umständen noch zu lang ist, kann man nun einen weniger empfindlichen Film nehmen. Wenn ich eigentlich 1/2000 s benötige, aber meine Kamera nur 1/1000 s macht, kann man zum Beispiel statt eines 200er Films einen 100er nehmen.

Einen weniger empfindlichen Film zu nehmen, ist in der Regel unproblematisch. Kritisch kann es werden, wenn man einen empfindlicheren Film verwendet. Was die ISO-Zahlen für die Filmempfindlichkeit genau aussagen, würde hier zu weit führen. Es reicht aber, wenn man weiß, dass der 200er Film doppelt so empfindlich ist wie der 100er, der 400 doppelt so empfindlich wie der 200er usw.

Bei der konventionellen Fotografie ist die Empfindlichkeit natürlich eine Eigenschaft des Films. An konventionellen Kameras kann man sie einstellen, damit die Elektronik ausrechnen kann, ob die Belichtung bei der jeweils eingestellten Blende und der Belichtungszeit in Ordnung ist. Aber warum kann man sie auch an Digitalkameras einstellen?

Digitalkameras simulieren die ISO-Filmempfindlichkeit, die man einstellt. Wenn man zum Beispiel 100 ISO eingestellt hat, dann muss man so belichten, wie man einen echten Film mit dieser Empfindlichkeit belichten würde. Das ist auf den ersten Blick natürlich eine feine Sache: Wenn man bei einer konventionellen Kamera zwischen Filmempfindlichkeiten wechseln will, benötigt man eine mit Filmkassetten. Einen angefangenen Film herauszunehmen, später wieder einzulegen, um damit weiter zu fotografieren, wäre eine Mordsfummelei. Wenn man es überhaupt hinkriegt. Wechselkassetten kann man mit verschiedenen Filmen laden und nach Bedarf an die Kamera setzen. Ich hab das aber bisher nur bei Mittelformatkameras gesehen.

Bei der Digitalkamera reduziert sich das auf einmal am Knopf drehen. In beiden Fällen hat aber die höhere Empfindlichkeit ihren Preis. Je empfindlicher ein richtiger Film ist, umso größer müssen die lichtempfindlichen Körnchen in der Emulsion sein. Das bedeutet, dass man die Abzüge nicht mehr so stark vergrößern kann, ohne dass das Korn sichtbar wird.

Bei der Digitalkamera ist das etwas anders. Die Pixel des Sensors sind ja immer gleich groß, egal was für eine Filmempfindlichkeit man eingestellt. Der Knackpunkt ist hier, dass das Signal von Sensor umso mehr verstärkt werden muss, je größer die eingestellte Empfindlichkeit ist. Und verstärkte Signale fangen irgendwann an zu rauschen. Die höhere Empfindlichkeit bezahlt man bei der Digitalkamera also mit stärkerem Bildrauschen.

Der große Vorteil der Digitalkamera

Bei einer Digitalkamera ist es nun jedoch zum Glück so, dass man sich die Bilder sofort anschauen kann. Wenn es sein muss, kann man auch ein Tablet oder einen Laptop dabei haben. Wenn man sich seine Bilder auf so einem Gerät anschaut, erkennt man Bildfehler sofort. Natürlich nicht nur das Rauschen, sondern auch Unschärfe, falsche Belichtung und was es da sonst noch alles geben mag.

Hat man keinen Laptop und kein Tablet dabei, kann man sich ja die Bilder auch auf dem Display der Kamera anschauen. Wenn man hier möglichst tief hinein zoomt, kann man auch schon einiges beurteilen. Und wenn das Ergenis nicht gefällt, kann man gleich an Ort und Stelle weitere Aufnahmen machen.

Das ist aber noch nicht alles. Auch die fotografierten Bilder kann man nachträglich noch verändern. Vor allem, wenn man die Kamera die Bilder im RAW- Format speichern lässt. Dabei legt die Kamera wesentlich mehr Informationen über das Bild in der Datei ab als bei Formaten, die man direkt anschauen kann. Eine Vorschau in der Kamera ist dabei natürlich auch noch möglich.

Das fertige Bild als PNG, JPEG oder TIFF wird dann von einem so genannten Entwicklerprogramm erzeugt. Ein einfaches solches Programm dürfte wohl auf jeden Fall im Lieferumfang einer Digitalkamera enthalten sein, wenn sie RAW-Bilder machen kann. Es gibt hier aber auch ein sehr schönes kostenloses Programm namens RawTherapee. Damit kann man auch nachträglich noch sehr viel an einem Bild verändern. Zum Beispiel auch die Belichtung.

Man kann damit auch manche Bildfehler ausgleichen, worauf man sich aber nicht verlassen sollte. Eine schlechte Aufnahme wird kaum jemals ein wirklich gutes Bild ergeben. Das Entwicklerprogramm sollte eher dazu dienen, bestimmte Effekte zu erzeugen, die sich im Fotolabor mit konventionellen Bildern, wenn überhaupt, nur mit viel Geschick, Wissen und Erfahrung erreichen lassen. Allerdings sollte man auch bei der digitalen Bildbearbeitung möglichst genau wissen, was man tut. Aber das lässt sich lernen – nicht zuletzt durch Ausprobieren. Es geht dabei ja nichts kaputt, denn die RAW-Datei kann man ja beliebig oft entwickeln.

Schreibe einen Kommentar