Was geht mit der Kamera?

Fotografieren ist schon seit vielen, vielen Jahren mehr oder weniger Volkssport. Gingen bei der konventionellen Fotografie, also mit Film und Entwicklung, zuletzt noch die Kosten für letzteres ein wenig ins Geld, lässt sich der Preis einer Digitalaufnahme fast schon nicht mehr berechnen. Da die eingebaute Kamera heute Standard beim Smartphone ist, wird man schier gar nicht mehr beziffern können, wie viele Knipsies jeden Tag auf diesem Planeten gemacht werden. Doch auch die altbackene Variante, die konventionelle Kamera, hat noch nicht gänzlich ausgedient.

Digitales Fotografieren ist natürlich billiger

Ganz umsonst ist eine Aufnahme mit einer Digitalkamera eigentlich doch nicht. Wer etwas genauer auf die Informationen zu den einzelnen Modellen schaut, wird feststellen, dass hier eine Anzahl existiert, wie viele Schüsse so ein Gerät machen kann, bis es verschlissen ist. Man kann also durchaus ausrechnen, was die einzelne Aufnahme kostet. Wenn beispielsweise eine Kamera für 1000 € 100.000 Auslösungen aushält, kostet ein Bildchen also einen Cent.

Streng genommen kommen da noch Stromkosten für das Laden des Akkus und der Akkuverschleiß hinzu. Trotzdem ist das natürlich sehr, sehr wenig. Zumal man bei einer konventionellen Kamera ebenfalls Kosten für den Verschleiß rechnen müsste, denn auch so ein Ding lebt ja nicht ewig. Das meiste Geld ging aber beim konventionellen Fotografieren für Filme und Laborkosten darauf. Und das war nicht wenig.

Wer nun zu den Leuten gehört, die technisch immer auf dem neuesten Stand sein müssen, wird sich vermutlich eh‘ eine neue Kamera kaufen bevor die alte verschlissen ist. Das bedeutet aber nun, dass es im Hinblick auf die Kosten zumindest keine Rolle spielt, ob man nun nur wenige oder viele Aufnahmen macht.

Besonders gilt das für das Fotografieren mit dem Smartphone. Die weitaus meisten Leute, ob sie die Kamera in ihrem Handy nun gar nicht oder ständig benutzen, kaufen sich öfter mal ein neues Taschentelefon. Und in der Regel lange bevor die Kamera kaputt geht. De facto kann man also sagen, dass das Fotografieren mit dem Smartphone außer dem bisschen Strom praktisch nichts kostet.

Die Frage der Auflösung und der Lichtstärke

Beim digitalen Fotografieren spielt die Auflösung eine wichtige Rolle. Allerdings ist sie heute selbst bei den Smartphone-Kameras so hoch, dass man die Fotos problemlos auf DIN A4 und größer ausdrucken kann.

Bei digitalen Spiegelreflexkameras ist die Auflösung ebenfalls schon seit vielen Jahren so groß, dass die Aufnahmen problemlos auch im Printbereich verwendet werden können. Meine erste Digitalkamera mit etwas über drei Megapixel vor etwa 20 Jahren stieß beim Ausdruck auf Papier noch an gewisse Grenzen. Allerdings erst oberhalb von DIN A4, wenn man 300 dpi als Wert für die Auflösung beim Ausdrucken ansetzte. Für meinen Hauptzweck, Bilder für das Web zu machen, reichte sie natürlich dicke aus.

Heute haben ja selbst Handykameras schon deutlich größere Auflösungen. Allerdings ist die Auflösung nicht alles. Bei einer Handykamera müssen sowohl das Objektiv als auch der Bildsensor sehr klein sein. Die mögliche Lichtstärke eines Objektivs hängt schlicht und ergreifend von seiner Größe ab. Durch das kleine Objektiv kommt nur relativ wenig Licht auf den ebenfalls kleinen Sensor. Je größer nun aber die Auflösung ist, umso weniger Licht – und damit Energie – bleibt für den einzelnen Pixel.

Daher liefert der Sensor einer Handykamera nur sehr kleine elektrische Signale. Um daraus dann doch Bilder zu machen, muss man sie mächtig verstärken. Und wenn man ein Signal verstärkt, entsteht dabei unweigerlich Rauschen. Dieses Rauschen sieht man natürlich umso stärker, je mehr das Bild vergrößert wird. So kann es passieren, dass man bei einer solchen Kamera die Auflösung beim Ausdrucken gar nicht ausnutzen kann.

Fotografieren mit der digitalen Spiegelreflex

Bereits zu Zeiten der konventionellen Fotografie galt die Regel, dass man umso bessere Bilder machen konnte, je größer die Kamera (und das Filmformat) war. Da aber die fotografischen Emulsionen für die Filme immer empfindlicher wurden, konnten auch die Kameras kleiner werden. Für Aufnahmen, die in Printmedien veröffentlicht werden sollten, verwendete man Mitte des 20. Jahrhunderts noch Mittelformatskameras mit einer Bildgröße von 6 × 6 cm. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts reichten für die meisten Zwecke bereits Kleinbildkameras 24 × 36 mm aus.

Was für die Filmgröße bei der konventionellen Fotografie gilt, gilt auch für den Sensor einer digitalen Kamera. So richtig professionelle digitale Spiegelreflexkameras besitzen einen sogenannten Vollbildsensor, der die Abmessungen eines Kleinbildnegativs , 24 × 36 mm, hat. Es gibt auch Kameras mit noch größeren Sensoren. Aber eine solche Kamera kostet auch allerhand.

Meine Kamera ist eine Canon EOS 700D, eine DSLR also (Digital Single Lens Reflex) und schon über neun Jahre alt. Sie kostete damals etwa 1000 € und besitzt einen Sensor, der etwa halb so groß ist wie ein Kleinbildnegativ. Das reicht auch bereits für recht professionelle Aufnahmen. Mein Kriterium für die Anschaffung einer digitalen Spiegelreflexkamera war, dass man für bezahlbares Geld eine digitale Kamera bekam, mit der in etwa das möglich war, was ich mit meinen herkömmlichen Spiegelreflexkameras erreichen konnte.

Selbst für einen anspruchsvollen Hobbyfotografen reicht eine Kamera in dieser Art vollkommen aus. Und sie ist heute natürlich noch bezahlbarer als vor ungefähr zehn Jahren.

Viel Fotografieren!

Ein großer Vorteil der digitalen Fotografie sind natürlich, die geringen Kosten für das einzelne Bild. Abgesehen davon, dass man sich daher nicht mehr überlegen muss, ob ein Motiv die Kosten für das Fotografieren wert ist, hat das zwei große Vorteile: Zum einen braucht man sich nicht zu überlegen, wie oft man bei einem Motiv auf den Auslöser drückt. Das Geheimnis der professionellen Bilder ist nämlich ganz einfach, viele Aufnahmen zu machen. Für jedes einzelne ganzseitige Bild, dass es in eine Fotoreportage einer namhaften Illustrierten schaffte, wurde früher schnell einmal Filmmaterial für ein paar Hunderter verschossen. Mit einer digitalen Kamera kann auch ein Amateur so arbeiten.

Zum zweiten bekommt man Erfahrung im Fotografieren, in dem man fotografiert. Wenn man sich nicht immer überlegen muss, ob man ein Motiv mitnimmt oder nicht bzw. ob der Geldbeutel die dritte oder vierte Fotoexkursion im Monat hergibt, sammelt man also mehr Erfahrung. Und hat natürlich auch mehr Spaß und kommt schneller zu einem großen Portfolio zum Vorzeigen.

Und noch etwas: Bei der digitalen Kamera kann man das Ergebnis sofort sehen. Besonders, wenn man einen Laptop oder ein Tablet dabei hat und die Aufnahme in groß betrachten kann. Auch beim konventionellen Fotografieren sieht man am Ende, was man falsch gemacht hat. Aber dann ist es zu spät. Bei der Digitalen ist der Schaden, aus dem man klug wird, nicht wirklich einer. Denn man kann den Klugheitsgewinn stante pede umsetzen und doch noch eine gute Aufnahme bekommen.

Mit einer digitalen Kamera kann man auch jederzeit schnelle Serien von Bildern schießen. Zu Zeiten der analogen Fotografie benötigte man dafür eine Motorkamera oder einen Motor als Zusatzgerät. Und natürlich ging die Benutzung ins Geld, daher nannte man solche Kameras bzw. den nachrüstbaren Motor auch Filmfresser.

Die Nachbearbeitung der Fotos

Eigentlich sollte man an seinen Bildern nicht zu viel in der Entwicklungssoftware und nachher mit einem Bildbearbeitungsprogramm herumpfriemeln. Außer man weiß genau, was man tut. Aber auch hier ist es wieder so, dass das Experimentieren praktisch nichts kostet. Es ist lediglich eine Frage des persönlichen Arbeitsaufwands, ob man von einer Aufnahme mit dem Verändern von allen möglichen Parametern X Varianten erzeugt.

Nur sollte man sich als Anfänger hier nicht zu viel erwarten. Den größten Einfluss auf das Ergebnis hat immer noch das eigentliche Fotografieren. Ist das Bild einmal geschossen, kann man eventuell aus einer verpfuschten Aufnahme noch etwas Ansehbares machen, aber kein Jahrhundertbild. Man kann vielleicht die fast perfekte Aufnahme in der Entwicklungssoftware und/oder dem Bildbearbeitungsprogramm vollends perfekt machen. Aber die Entscheidung darüber, ob es ein astreines Bild wird, fällt letztendlich beim Abdrücken.

Labor und Software

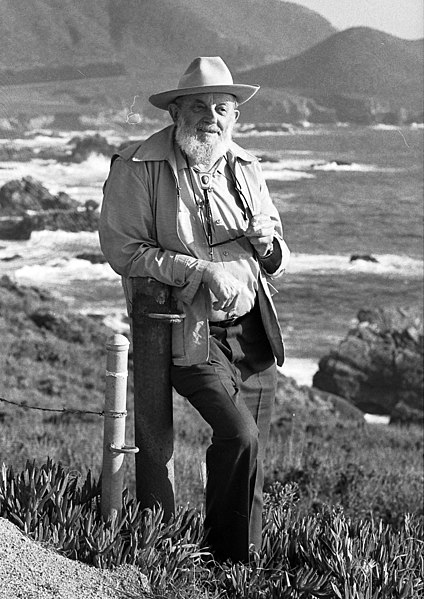

Was heute das Entwickeln eines Fotos aus einer RAR-Datei und das Optimieren in der Bildbearbeitungssoftware ist, war früher die Laborarbeit. Aber auch hier war das Entscheidende das richtig fotografierte Negativ. Ansel Adams zum Beispiel stellte wohl ausgetüftelte Berechnungen vor dem Schuss an und legte gleichzeitig fest, wie er das Negativ entwickeln musste. Dass dieses dann seinen Vorstellungen entsprach, war aber noch lange nicht alles: Durch das richtige Vergrößern und die richtige Entwicklung des Abzugs erst entstand das Bild, das sich der Altmeister der Schwarzweißfotografie vorgestellt hatte, als er sich das Motiv ansah. Übrigens machte er typischerweise nur eine Aufnahme, da er auch im Gelände aufwändig mit großformatigen Kameras arbeitete.

Das extremste Beispiel, das mir dazu einfällt ist eines der bekanntesten – wenn nicht das bekannteste – Bilder von Ansel Adams: Moonrise Hernandez, New Mexico. Das Bild hatte er 1941 aufgenommen und erst in den Siebzigern gelang ihm ein Abzug, der seinen Erwartungen entsprach.

Was man früher im Labor machte, ist heute in den Computer verlagert. Mit einer vernünftigen digitalen Spiegelreflexkamera kann man im RAR-Format fotografieren. Die dabei entstehende Datei enthält viel mehr Informationen, als man auf einem fertigen Bild sehen kann. Mit der Entwicklersoftware wählt man quasi die Informationen aus, die in das Bild kommen, dass man dann auf dem Bildschirm anzeigen oder ausdrucken kann. Man kann hier unter vielem anderen beispielsweise die Belichtung korrigieren, was tatsächlich oft sinnvoll ist.

Man kann dann an einem Bild noch mit einem Bildbearbeitungsprogramm herum machen. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten: Photoshop zum Beispiel bietet die berühmt-berüchtigte Funktion „Verflüssigen“ an. Sie entspricht in etwa dem Pinsel des Retoucheurs bei der analogen Fotografie. Man macht damit zum Beispiel Tränensäcke weg, damit ein Promi auf dem Foto nicht so versoffen aussieht wie in der Realität. Ob man solche Dinge in die Schublade legt, auf der „Künstlerischer Ausdruck“ steht oder in die mit dem Label „Beschiss“, mag jeder selbst entscheiden.

Sinnvolle Bearbeitung nach dem Fotografieren

Es gibt übrigens einen großen Unterschied zwischen der Bearbeitung in der Entwicklersoftware und der im Bildbearbeitungsprogramm. Die Entwicklersoftware wählt gewissermaßen aus einem Überangebot an Daten das aus, was ins fertige Bild soll. In der Bildbearbeitungssoftware hingegen werden letztendlich lediglich Daten weggeschmissen.

Wenn man ein Bild heller macht, können nur die Pixel heller gemacht werden, die nicht schon die volle Helligkeit haben. Das bedeutet, dass man die Helligkeitsskala lediglich nach oben schiebt und oben am Deckel zusammenstaucht: Etwas, das zunächst grau war, wird hellgrau. Etwas hellgraues wird weiß, aber was schon weiß ist, kann nicht mehr heller werden. Wenn einem ein Bild zu dunkel oder zu hell vorkommt, sollte man daher bereits in der Entwicklersoftware die Belichtung anpassen, um keine Informationen zu verlieren.

Tonen – Analog und Digital

In der Bildbearbeitungssoftware kann man aber auch Effekte erzeugen, die man bei der konventionellen Fotografie am entwickelten Abzug chemisch erzeugt. Das ist auf jeden Fall einmal das Tonen von Schwarzweißbildern. Es gab eine Zeit, da war die Sepiatonung, die Schwefeltonung fast Standard bei Schwarzweißbildern. Wer noch irgendwo eine Kiste mit alten Familienfotos hat, wird das kennen.

Man kann das mit konventionellen Schwarzweißbildern auch sehr leicht selber machen. Man muss lediglich die fertigen Abzüge in eine chemische Plempe legen. Bei Bildbearbeitungsprogrammen ist es eine der leichtesten Übungen. Und während man bei der chemischen Tonung vorher abschätzen muss, wie lange man das Bild im Toner lässt, dreht man bei der Software einfach an einem Regler, bis einem das Ergebnis gefällt.

Bei der analogen Fotografie gibt es noch die Möglichkeit, mit Eisentoner blau zu tonen. In der digitalen Bildbearbeitung kann man natürlich in jeder beliebigen Farbe einfärben. Gehobene Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop bieten noch eine spezielle Variante, die Duplex-, Triplex- und Quadruplex-Tonung. Während bei dem herkömmlichen Tonen nur eine Farbe verwendet wird, zum Beispiel verschiedene Helligkeitsstufen von blau, werden die Farbschattierungen bei diesen Tonungen aus zwei bzw. drei oder vier Farben zusammen gemischt. Ob sowas chemisch auch geht, weiß ich nicht, kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen.

Konventionelles Fotografieren als künstlerisches Ausdrucksmittel

Ganz ist das konventionelle, das analoge, Fotografieren noch nicht verschwunden. Das Fotografieren hat ja seinerzeit auch nicht Malerei und künstlerisches Zeichnen verdrängt. Wenn auch für die – nennen wir es mal so – Gebrauchsfotografie die digitale Lösung eindeutig besser ist, hat das analoge Fotografieren im künstlerischen Bereich durchaus noch seine Berechtigung. Schließlich kann auch jeder Soundchip mit General MIDI Standard eine Kirchenorgel nachmachen und trotzdem bevorzugt der Liebhaber von Orgelmusik eine echte Orgel.

Natürlich ist das konventionelle Fotografieren teurer. Allerdings sind digitale Kameras mit großen Sensorformaten auch nicht billig. Fachkameras auf optischer Bank gibt es zwar nach wie vor auch neu zu kaufen, allerdings sind sie gebraucht oft recht günstig zu haben. Vielleicht deswegen, weil sie heute in vielen Fällen durch digitale Kameras ersetzt werden können und daher nicht mehr so gefragt sind.

Wenn man sich auf das schwarz-weiße Fotografieren beschränkt, ist auch das Entwickeln und Vergrößern nicht besonders aufwendig. Vor etwa 30 Jahren befasste ich mich auch mit der Schwarzweißfotografie. Die Entwicklung von Farbdia- und -negativfilmen war damals bereits automatisiert und verhältnismäßig billig. Bei den Dias besonders, aber auch bei Negativfilmen ging es nur ins Geld, wenn man pauschal gleich von jedem Bild einen Abzug machen ließ, anstatt anhand eines Kontaktabzugs auszuwählen.

Das Entwickeln und Vergrößern von Schwarzweißfilmen jedoch war schweineteuer. Das wurde nämlich noch von Hand gemacht, weil es nur noch sehr wenig verlangt wurde. Andererseits war aber eine einfache Laborausrüstung für schwarz-weiße Bilder nicht besonders teuer. Man konnte hier also eine Menge Geld sparen. Und obendrein hatte man volle Kontrolle, von den Einstellungen an der Kamera bis zum fertigen Abzug.

Ausrüstung für das Fotolabor gibt es nach wie vor zu kaufen. Und sie ist auch heute nicht unbedingt teuer. Wer also Lust hat, auf den Spuren Ansel Adams‘ zu wandeln, kann das durchaus mit vertretbarem Aufwand tun.

Braucht es eine teure Kamera?

Profifotografen benutzen aufwändige und teure Kameras. Da könnte der Eindruck entstehen, dass man nur mit teurem Equipment gute Bilder machen kann. Das stimmt jedoch nicht. Eine aufwändige Kamera benötigt man lediglich für spezielle Aufnahmesituationen, die meisten Fotos lassen sich auch mit einfachen Kameras machen.

Handykameras sind nicht zu unterschätzen. Ihr größter Vorteil: Man hat sie immer dabei. Kein Motiv entkommt mehr, weil man gerade die Kamera nicht dabei hat. Handykameras leisten erstaunliches, haben jedoch auch ihre Grenzen.

Handykameras besitzen typischerweise nur ein Objektiv mit einer meist festen, recht kurzen Brennweite. Warum, steht hier. Teurere Handys besitzen manchmal mehrere Objektive, das ist schon etwas wert. Auch gibt es Handykameras mit einem Zoomobjektiv. Bei kompakten Digitalkameras für verhältnismäßig kleines Geld ist das Standard. Hier muss man aber aufpassen: Einen Wert hat nur der optische Zoom, der nur er verändert tatsächlich die Brennweite des Objektivs. Der digitale Zoom ist schlicht und ergreifend Humbug. Er bewirkt nämlich nichts anderes, als wenn man im Bildbearbeitungsprogramm einen Ausschnitt nimmt und vergrößert: Es werden lediglich Pixel aufgeblasen, es kommt jedoch keinerlei Informationen hinzu wie bei einem optischen Zoom.

Mehr Licht, mehr Möglichkeiten beim Fotografieren

Aufwändigere Kameras, digitale Spiegelreflex- und Brückenkameras sind universeller. Sie sind auf jeden Fall einmal lichtstärker, weil sie größer sind. Bei Spiegelreflexkameras kann man sogar die Objektive wechseln, um für ein Motiv die richtige Brennweite zu bekommen. Die Programme von beiden Kameras für bestimmte Arten von Aufnahmen sind ausgefuchster. Und man kann Schärfe, Blende und Belichtungszeit auch manuell einstellen. Damit kann man dann die Aufnahmesituationen meistern, welche die Automatik überfordern.

Manche Situation, die eine Handykamera überfordert, schaffen aber auch die Programme einer modernen digitalen Spiegelreflex-oder Brückenkamera. Deswegen bekommt man damit auch ohne technisches Wissen recht gute Bilder hin. Das entscheidende bei einem Foto ist nämlich der Blick für das Motiv und dafür, wie man es mit der Kamera auffasst. Den Rest kann zunächst einmal die Automatik erledigen. In die Feinheiten von Brennweitenwahl, Blende und Belichtungszeit kann man sich dann gemächlich einarbeiten, um mehr und mehr selbst zu ermitteln und einzustellen.

Brückenkameras

Eine Brückenkamera ist eine größere Kamera, die aber keinen Spiegel besitzt. Außerdem hat sie nur ein fest eingebautes Objektiv, welches aber einen großen Zoombereich hat. Sie soll praktisch die Lücke überbrücken, die zwischen Kompaktkameras bzw. Handys und Systemkameras mit Spiegelreflex besteht. Daher der Name. Sie leistet mehr als eine kleine Kamera, ist aber handlicher als eine Systemkamera.

Genau genommen braucht man bei einer digitalen Kamera nicht unbedingt einen Spiegel. Der hat nämlich vor allem den Zweck, dass man mit dem Sucher durch das Objektiv guckt und das sieht, was nachher auf dem Film ist. Bei einer Digitalkamera sieht man aber auch auf dem Display genau das Bild, das beim Auslösen dann gespeichert wird. Durch den Sucher der Spiegelreflex sieht man allerdings das Bild besser, als auf dem Display, vor allem wenn das Licht von hinten darauf scheint.

Früher und heute derselbe Trick

Früher hatten Kameras eine Mattscheibe, auf der das zu sehen war, was auf den Film kam. Wenn alles eingestellt war, schob der Fotograf eine Kassette mit einem Planfilm für eine Aufnahme oder eine fotografische Platte in die Kamera. Bei großformatigen Fachkameras wird das noch heute so gemacht. Damit er das Bild auf der Mattscheibe besser sieht, hängt sich der Fotograf ein dunkles Tuch über den Kopf und über die Kamera. Um genau das gleiche kann man machen, wenn man bei entsprechendem Licht das Display einer Digitalkamera nicht gut sehen kann. Notfalls nimmt man dazu seine Jacke oder seinen Pullover.

Schreibe einen Kommentar