Wie Musik funktioniert – Die Töne

Ob Töne von einem archaischen Saiteninstrument erzeugt werden oder von einem digitalen Synthesizer, spielt keine Rolle: Ob die Musike gut klingt oder grün, beruht auf genau den gleichen Gesetzmäßigkeiten von Frequenzen und Harmonie. Sie beruhen zu einem gewissen Teil auf individuellem Empfinden und Hörgewohnheiten, zu einem großen Teil aber auch auf blanker Physik. Und diese Physik hinter der Musik ist nun noch nicht einmal besonders schwer zu verstehen.

Die moderne Technik hat das Musizieren leicht gemacht. Mit der entsprechenden App kann man ein Orchester aus automatischen Musikinstrumenten in seinem Handy benutzen und komponieren. Und mit der richtigen Software und einer Hand voll noch nicht mal übermäßig teurer Hardware wird aus dem PC ein Tonstudio.

Wer ein oder mehrere Musikinstrumente spielt und/oder singt, kann da alleine eine ganze Band sein. Will man nur Komponist sein, braucht man noch nicht einmal besondere Hardware, allenfalls eine brauchbare Soundkarte. Das eingebaute Soundsystem tut’s in aller Regel aber auch. Wer Lust hat, kann also jederzeit anfangen, mit seinem PC Musik zu machen. Doch was passiert eigentlich, wenn Musik klingt?

Was sind Frequenzen und Harmonie?

Töne, also Schall, sind Schwingungen von Körpern. In der Regel gelangen sie durch die Luft an unser Trommelfell, so dass wir sie hören. Das tun wir aber nur, wenn die Schwingungen in einem bestimmten Frequenzbereich liegen. Eine Frequenz ist die Häufigkeit mit der etwas passiert: zum Beispiel soundsoviel mal pro Sekunde. Bei Schwingungen meinen wir mit der Frequenz also wie oft etwas in in einer bestimmten Zeit hin- und hergeht. Da die Grundeinheit der Zeit die Sekunde ist, messen wir die Schwingungsfrequenz in Schwingungen pro Sekunde. Die Einheit der Frequenz ist daher 1/s oder s-1, also der Kehrwert der Sekunde.

Diese Einheit hat auch einen eigenen Namen, das Hertz (hz). Das kann man sich gut merken, denn im Ruhezustand schlägt das Herz eines Menschen ungefähr einmal pro Sekunde, wenn er sich an der unteren Grenze der üblichen Bandbreite von 60-80 Schlägen pro Minute befindet. Tatsächlich ist die Einheit nach dem Entdecker der elektromagnetischen Wellen Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894) benannt.

Hören können wir Töne ab einer Frequenz von etwa 16 Hz. Das ist das C der sogenannten Subkontraoktave, logischerweise also der tiefste Ton, der in der Musik vorkommen kann. Was darunter liegt, hören wir nicht mehr. Wir können es aber, speziell mit dem Magen, spüren. Das ist der sogenannte Infraschall. Damit kann man Angstgefühle erzeugen, was angeblich auch beim Soundtrack von Horrorfilmen hin und wieder gemacht wird.

Die höchste Frequenz, die Menschen hören können liegen bei etwa 20.000 Hz. Das können aber nur Neugeborene; mit dem Alter nimmt diese Obergrenze des hörbaren Schalls nach und nach ab.

Verschiedene Frequenzen, also Tonhöhen können angenehm oder unangenehm klingen, wenn sie gleichzeitig ertönen. Das hängt vom Zahlenverhältnis der Frequenzen ab. Je einfacher dieses Verhältnis ist, so sagte der gute, alte Pythagoras, umso harmonischer würden wir den Zusammenklang empfinden. Darüber werden wir uns gleich noch näher unterhalten. Frequenzen und Harmonie sind also letztendlich eine mathematische Geschichte.

Wie Schall entsteht

Schallwellen entstehen durch schwingende Körper. Das war schon in der Steinzeit so, als ein Jägersmann herausfand, dass er seinen Bogen auch als Musikinstrument verwenden kann. O. k., kann auch umgekehrt gewesen sein: Er fand heraus, dass man mit dieser Urform der Klampfe auch schießen kann. Darüber streiten sich die Gelehrten noch.

Auch beim modernsten digitalen Synthesizer ist es ein schwingender Körper – nämlich die Lautsprechermembran – der die auf ausgefuchste Weise digital erzeugten Stromstöße in hörbaren Schall verwandelt. Und schon immer und auch heute noch sind es unsere Trommelfelle, mit denen wir die Musi wahrnehmen – sieht man einmal von rabiaten Heavy Metal Bässen ab, die außer in die Ohrwatscheln auch in den Magen fahren.

Am leichtesten lässt sich die Entstehung von Tönen einer bestimmten Frequenz wohl an einer Saite betrachten. Ihre Länge, Dicke und nicht zuletzt die Spannung, unter der sie steht, bestimmen ihre Tonhöhe.

Eine schwingende Saite

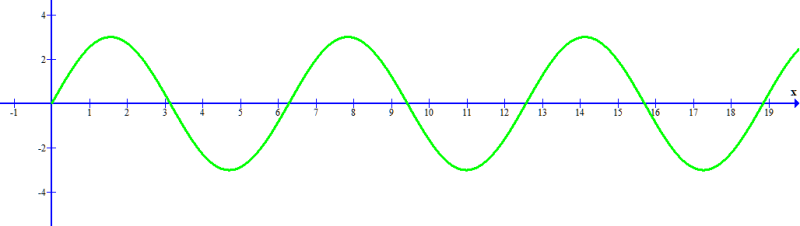

In der Abbildung weiter oben ist eine schwingende Saite dargestellt. Eine gespannte Saite macht zunächst einmal gar nichts, solange sie in Ruhe gelassen wird. Noch nix mit Frequenzen und Harmonie. Wir gehen aber her, ziehen sie ein wenig aus der Ruhelage und lassen sie dann los. Die Saite schnappt jetzt natürlich zurück. Sie hält aber nicht in ihrer Mittellage an, sondern saust darüber hinaus. Theoretisch schwingt sie jetzt auf der anderen Seite genauso weit hinaus, wie wir sie an der einen Seite gezogen haben. Es gilt ja der Energieerhaltungssatz, der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Theoretisch sollte also die Energie aus der mechanischen Arbeit, die wir beim Anzug von der Seite geleistet haben, in der Schwingung erhalten bleiben.

Praktisch wird die Saite aber ein wenig gebremst. Da wären etwa der Luftwiderstand und die innere Reibung, weil die Seite sich ja verformt. Dabei entsteht ein klein wenig Wärme, die in die Umgebung entfleucht. Daher schwingt sie jedes Mal ein klein wenig weniger weit hinaus und hört irgendwann ganz auf zu schwingen. Wie überall, wo Energie umgesetzt wird, könnte man hier mit Robert Habeck sagen: Die Energie ist nicht weg, sie ist nur woanders…

Nun wird unsere Saite tatsächlich aber nur sehr wenig abgebremst und schwingt eine ganze Weile. Dabei klingt sie erst laut und dann immer leiser. Die Dauer, für die ein musikalisch brauchbarer Ton entsteht, nennt man übrigens Sustain. Der Bluesgitarrist B.B. King sagte einmal in einem Interview, dass er immer bestrebt war, ein möglichst langes Sustain zu erreichen. Als die Stromgitarren aufkamen, hat er sich daher schnell eine besorgt. Das ist aber eine andere Geschichte.

Obertöne, Frequenzen und Harmonie

Wir betrachten hier nun einfach einmal unsere schwingende Saite und vernachlässigen, dass der Ausschlag immer kleiner wird. Das ändert nämlich am Prinzip nichts, es wird lediglich der Ton leiser.

Wenn unsere Saite lediglich so schwingen würde wie ganz oben in der Abbildung, würden wir einen reinen Sinuston hören. Tatsächlich aber macht sie mehr als nur das. Mit einem Trick kann man eine Saite auch so anzupfen, dass ihre beiden Hälften jeweils für sich schwingen. Die Stellen, wo sich die Seite maximal nach außen bewegt, nennt man Schwingungsbäuche. In der Mitte, wo sich die Saite gar nicht bewegt, ist ein so genannter Schwingungsknoten.

Man kann eine Saite auch so anzupfen, dass sie so schwingen, wie die dritte Saite in der Abbildung. Dann gibt es zwei Schwingungsknoten und drei Schwingungsbäuche. Wenn ein Gitarrist oder Geiger sowas gezielt macht, nennt sich das Flageolett. Weil die Teile der Saite, die jetzt jeweils für sich schwingen halb bzw. ein Drittel so lang sind wie die ganze Seite, haben diese Flageoletttöne die doppelte bzw. dreifache Frequenz des Grundtons, also des Tons der ganzen Seite.

Rein theoretisch kann so eine Saite mit jedem Bruchteil ihrer ganzen Länge schwingen: Also auch mit Vierteln, Fünfteln, Sechsteln, Siebteln usw. Und das besonders interessante daran ist, dass sie das gleichzeitig tut. Hauptsächlich schwingt sie natürlich nur mit ihrem Grundton, aber die doppelte, dreifache, vierfache usw. Frequenz entsteht dabei auch.

Diese Töne nennt man harmonische Obertöne. Das passiert nicht nur bei Saiten, sondern auch bei anderen Klangkörpern. Wenn etwas beim Schwingen harmonische Obertöne erzeugt, kann man damit Musik machen. Zum Beispiel auch mit Luftsäulen wie in einer Trompete oder einer Orgel. Den Grundton und die Obertöne zusammen bezeichnet man auch als Teiltöne.

Es gibt auch Dinge, die Obertöne erzeugen, die in keinem ganzzahligen Verhältnis zum Grundton stehen. Die hören sich komisch an, wenn man sie zum Schwingen bringt. Sie klirren oder scheppern oder was weiß ich, jedenfalls erzeugen sie keine reinen Töne. Man kann damit keine Melodien machen, sondern sie höchstens als Rhythmusgeräte verwenden.

Obertöne und Klangfarben

Wenn man einen realen Körper, der harmonische Obertöne erzeugt, zum Klingen bringt, erklingen nicht alle Obertöne gleich stark. Welche wie stark erklingen, hängt von der Beschaffenheit des Klangkörpers ab. Die Mischung aus Grundton und Obertönen, die ein bestimmter Klangkörper erzeugt, nehmen wir als Klangfarbe war. Zum Beispiel als den typischen Klang einer Gitarre, einer Orgel oder einer Mundharmonika.

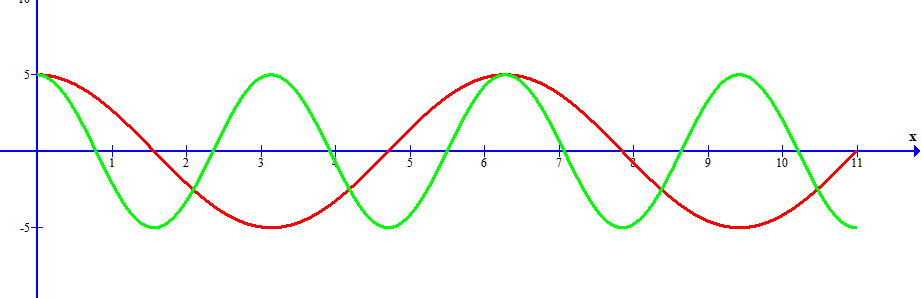

Töne kann man ja wie alle Schwingungen als Wellenlinien über einer Zeitachse darstellen. Würde eine Saite zum Beispiel nur mit ihrem Grundton schwingen, würde das aussehen wie die grüne Linie in der Abbildung weiter oben.

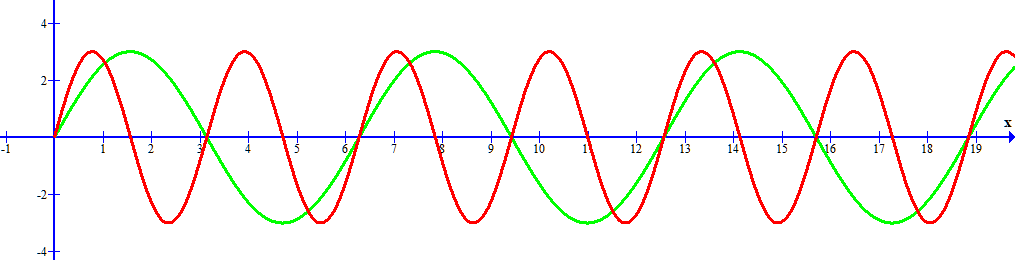

Lassen wir nun einfach einmal noch den ersten Oberton, also die doppelte Frequenz mitschwingen. Das wäre die rote Linie in dieser Abbildung.

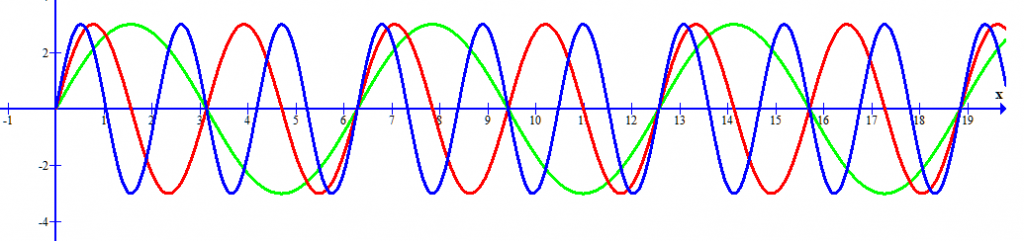

Schließlich soll auch noch der dritte Oberton, also die vierfache Frequenz erklingen. Das ist die blaue Linie in der folgenden Abbildung. Statt Grundton, erster, zweiter, dritter usw. Oberton sagt man übrigens auch erster, zweiter, dritter usw. Teilton. Der Grundton ist dann der erste Teilton, der erste Oberton der zweite usw.

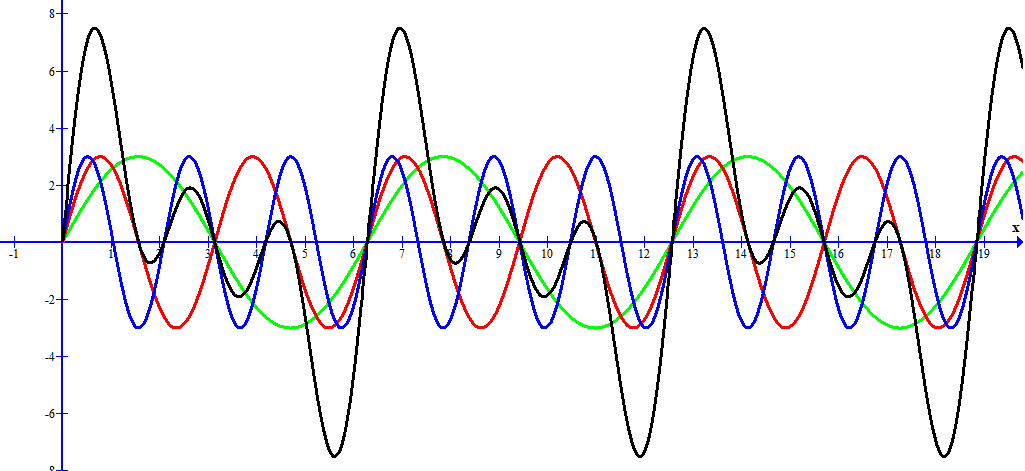

So würde man diesen Ton auf einem Oszillographen sehen, der das Signal, dass er bekommt, in einzelne Frequenzen zerlegen kann. Zerlegt man das Signal aber nicht, sieht es ganz anders aus. Die Frequenzen, die gleichzeitig erklingen überlagern sich nämlich. Das bedeutet nichts anderes, als dass man an jeder Stelle der Zeitachse die zugehörigen drei Höhen der drei Linien zusammenzählen kann.

Dadurch ergibt sich dann die schwarze Linie in der nächsten Abbildung. Sie stellt jetzt sozusagen die tatsächliche Bewegung der Luft dar, durch die der Schall an unser Ohr gelang. Die Form dieser Schwingung hängt davon ab, welche Obertöne wie stark mit klingen. Und das ist eben die Klangfarbe, die für die einzelnen Musikinstrumente jeweils typisch ist.

Zahlenverhältnisse, Frequenzen und Harmonie

Was genau hat es nun mit Frequenzen und Harmonie auf sich? Töne sind letztendlich Schwingungen. In dem Bild weiter unten sehen wir die grafische Darstellung zweier Töne. Die grüne Linie stellt einen Ton dar, der die doppelte Frequenz von dem anderen hat, der mit der roten Linie dargestellt ist.

Wenn also der rote Ton eine Schwingung gemacht hat, hat er grüne genau zwei gemacht. Bei jeder zweiten Schwingung „treffen“ sich die Töne also an der gleichen Stelle. Je einfacher nun das Zahlenverhältnis zwischen den beiden Frequenzen ist, umso öfter treffen sie sich und umso besser klingen die beiden Töne zusammen. Um so harmonischer sind sie. So sagte jedenfalls der olle Pythagoras.

Das allereinfachste Verhältnis ist eins zu eins. Das wäre aber zweimal der gleiche Ton und mit einem Ton allein kann man keine gescheite Musik machen. Zwei zu eins ist das zweiteinfachste Verhältnis. Den Abstand, der Musiker sagt Intervall, zwischen zwei Tönen, von denen der eine die doppelte Frequenz des anderen hat, nennt man Oktave. Warum das ausgerechnet Oktave – kommt ja von Acht – heißt, obwohl es ja nicht um das Achtfache sonder das Zweifache geht, sehen wir später noch.

Die Oktave und ihre Besonderheit

Dieser Oktave, also ein Ton und ein doppelt so hoher Ton, hat eine Besonderheit: Beide Töne klingen so ähnlich, dass manche Leute sie gar nicht auseinanderhalten können. Deswegen haben sie auch den gleichen Namen. Sagen wir einfach mal, der rote Ton in der Abbildung soll 65,4 Hz haben. Dann würde er C heißen. Der grüne Ton hätte dann 130,8 Hz. Und er wurde ebenfalls C heißen. Damit man die beiden aber unterscheiden kann, schreibt man den roten Ton mit einem großen C und den grünen Ton mit einem kleinen c.

Und so heißen sie dann auch, wenn man ihre Namen ausspricht: „Großes C“ und „Kleines c“. Verdoppeln wir die Tonhöhe des kleinen c, haben wir 261,6 Hz. Natürlich ist das auch wieder ein c. Damit man es vom kleinen c unterscheiden kann, bekommt es ein Strichlein: c‘ und nennt sich „eingestrichenes c“.

Warum klingt nun aber ausgerechnet die doppelte Tonhöhe quasi fast genauso wie die einfache? Werfen wir noch mal einen Blick auf die Abbildung mit der Oktave weiter oben: Bei genauem Hinsehen zeigt sich, dass sich nicht nur jedes Mal, wenn die rote Linie ganz oben ist, die grüne ebenfalls ganz oben ist. Sondern die grüne Linie ist auch ganz oben, wenn die rote ganz unten ist. Und das passiert bei jeder einzelnen Schwingung der roten Linie. Dadurch sind sich die beiden Töne so ähnlich, dass man sie kaum unterscheiden kann, obwohl der eine doppelt so hoch ist wie der andere.

Die Naturtöne

Wie bereits gesagt kann man ja mit allen möglichen schwingenden Körpern Musik machen. Zum Beispiel auch mit schwingenden Luftsäulen. Luftsäulen kann man relativ leicht dazu bringen, nur oder zumindest hauptsächlich mit einem ihrer Obertöne zu schwingen. Darauf beruht die Technik der einfachen Blechblasinstrumente wie zum Beispiel des Jagdhorns.

Wenn so ein Jägersmann also in sein Jagdhorn stößt, bringt er die Luftsäule darin zum Schwingen, indem er seine Lippen im Mundstück flattern lässt. Dabei kann er im einfachsten Fall den Grundton seines Horns erklingen lassen. Damit geht schon einmal das einfachste Jagdsignal, sozusagen das SOS der Jäger, der Jägernotruf: lang, kurz, kurz, lang – „Helft, bin in Not!“.

Spannt er seine Lippen anders, kann er auch Obertöne zu seinem Grundton ertönen lassen. Und diese Obertöne entsprechen nun bestimmten Tönen aus dem Tonvorrat unserer abendländischen Musik. Aber eben nur bestimmten, das sind die sogenannten Naturtöne, die in bestimmten Verhältnissen zum Grundton stehen. Ich kenne zwar einen, der kann „Rock around the Clock“ auf dem Jagdhorn blasen, aber das ist ein Jäger und auf der Jagd gibt es bekanntlich nichts, was es nicht gibt…

Will man aus einem Blechblasinstrument vollständige Tonleitern herausbekommen, muss man (normalerweise) die Länge der Luftsäule verändern können. Dazu dienen die Ventile, zum Beispiel bei einer Trompete, oder der Zug einer Zugposaune.

Pythagoras, Frequenzen und Harmonie – Die Quinte

Soweit man weiß, war der olle Pythagoras – ja, genau der mit dem rechtwinkligen Dreieck – der erste, der sich mit den Gesetzen der Musik befasste. Mit Frequenzen und Harmonie also. Er hatte zwar noch keinen Oszillographen, um Töne sichtbar zu machen. Auch hatte er keine Möglichkeit, festzustellen, wie viel Schwingungen pro Sekunde, also Hertz, ein bestimmter Ton entsprach. Aber er konnte sich nach den Längen von Saiten orientieren.

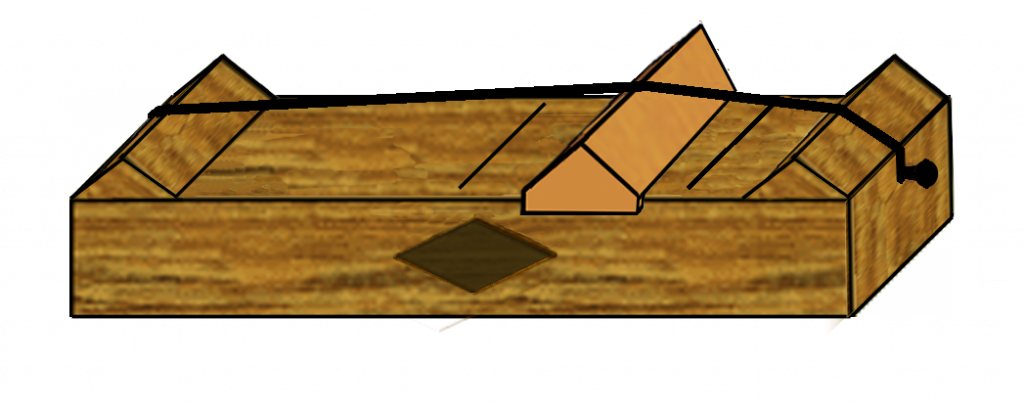

Dabei verwendete er ein sogenanntes Monochord wie es in der Abbildung zu sehen ist. Das ist einfach ein Resonanzkasten mit einer darüber gespannten Saite. Unter die Saite klemmt man einen Steg, mit dem man die Länge und damit die Tonhöhe regulieren kann. Damit lassen sich nun in einem bestimmten Bereich beliebige Töne erzeugen.

Pythagoras konnte mit seinem Monochord also die Seitenlänge halbieren, dritteln, vierteln, fünfteln usw., also mit den Frequenzen der Obertöne eines Grundtons experimentieren. Und wenn er mehrere Monochorde bzw. eines mit mehreren, unabhängig voneinander einstellbaren Saiten verwendete, auch Töne zusammen erklingen lassen.

Mit seinem Monochord konnte unser alter Grieche nun unter anderem auch einen Ton mit einem Drittel der kompletten Saitenlänge erzeugen. Der hatte dann natürlich die dreifache Frequenz des Grundtons. Dieser Ton heißt Quinte. Der liegt jetzt aber erst mal über der Oktave zum Grundton, denn ein Drittel ist ja weniger als die Hälfte.

Das macht aber nichts. Zum einen geht es ab der Oktave ja wieder mit den gleichen Tönen weiter. Zum anderen kann man aber auch den anderen Teil der Saite, die zwei Drittel, anzurufen. Dieser Teil ist ja doppelt so lang wie der andere. Das ergibt die halbe Frequenz – und damit den gleichen Ton, aber eine Oktave tiefer. Und damit liegt er wiederum innerhalb der ersten Oktave über dem Grundton. Die eineinhalbfache Frequenz des Grundtons ergibt also auch eine Quinte. Wenn man so will: Die „richtige“ Quinte – die nächstliegende.

Das Geheimnis der Quinte

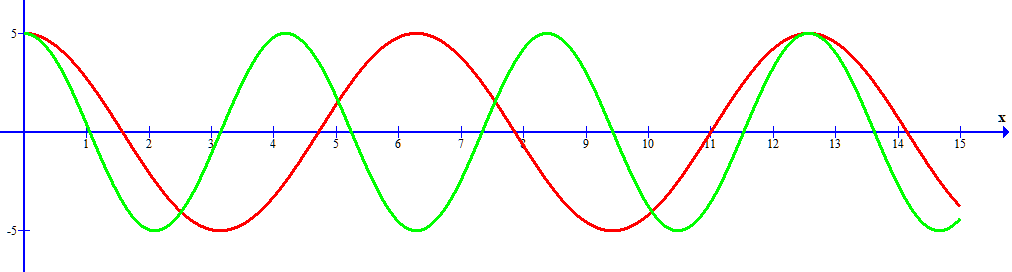

Hier in der Abbildung sehen wir die grafische Darstellung zweier Töne, die zusammen eine Quinte bilden. Auch das klingt recht harmonisch. Pythagoras sagte ja, dass zwei Töne umso besser zusammen klingen, je einfacher das Verhältnis ihrer Seitenlängen, also Frequenzen zueinander ist.

Wie war das nochmal mit Verhälnis der Frequenzen und Harmonie? Das einfachste Verhältnis, eins zu eins, ist ja lediglich zweimal der gleiche Ton. Passt zwar gut zusammen, bringt aber nicht viel. Das zweiteinfachste, eins zu zwei, ergibt ja auch wieder gewissermaßen den gleichen Ton. Wenn man zu einem Ton noch den gleichen Ton eine Oktave darüber oder darunter dazu stellt, klingt das satter. Das ist zwar auch schon mal was, aber macht noch keine richtige Harmonie.

Die Quinte aber, mit zwei zu drei, das dritteinfachste Verhältnis, klingt bombastisch. In der Abbildung sieht man, dass sich die Schwingungsbäuche jedes Mal treffen, wenn der tiefere Ton zwei Schwingungen gemacht hat. Der höhere hat dann drei Schwingungen gemacht.

Und wir haben einen ähnlichen Effekt wie bei der Oktave: Wenn der tiefere Ton eine Schwingung gemacht hat, hat der höhere eine und eine halbe gemacht. Er steht jetzt, wie bei der Oktave, sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite. Vermutlich ist das der Grund, warum auch die Quinte besonders gut klingt. Sie ist übrigens auch das Geheimnis der dröhnenden Stromgitarren bei Hardrock und Heavy Metal: Dort ist sie ein wichtiges musikalisches Stilmittel und nennt sich Powerchord. Auch der typische Klang von Flamenco-Gitarrenstücken beruht letztendlich auf Quinten.

So, das war’s erstmal mit Frequenzen und Harmonie. Demnächst geht es weiter mit dem Aufbau einer Tonleiter.

1 Pingback